华信维智:人口流动趋势与营商环境改善的互动影响

近年来,中国多个省份的人口政策悄然发生着方向性转变。曾经以“最敢生”闻名的山东、河南等地,生育率连续五年下降幅度超过30%,取而代之的是各地密集出台的“抢人”政策——浙江为博士毕业生提供80万元房补,江苏将技能人才落户门槛降至中专学历,广东甚至推出“零门槛”先落户后就业的激进措施。这种从鼓励生育到争夺存量的急转弯,恰似一场静默的飓风,裹挟着经济发展的深层焦虑与机遇。

人口流动的转向本质上是经济要素的重新配置。当长三角某制造业大市的企业主王建平发现,流水线工人平均年龄从2018年的28岁攀升至36岁,他不得不将半数生产线改造成自动化设备。“年轻劳动力就像退潮时的贝壳,看得见却抓不住。”这种现象在人口学上被称为“刘易斯拐点”演进版,当人口红利窗口关闭,地方政府和企业不得不从“数量依赖”转向“质量竞赛”。贵州在这轮变局中展现出独特韧性,依托大数据产业集聚效应,2023年高新技术人才净流入量同比增长47%,形成“人才洼地”效应。

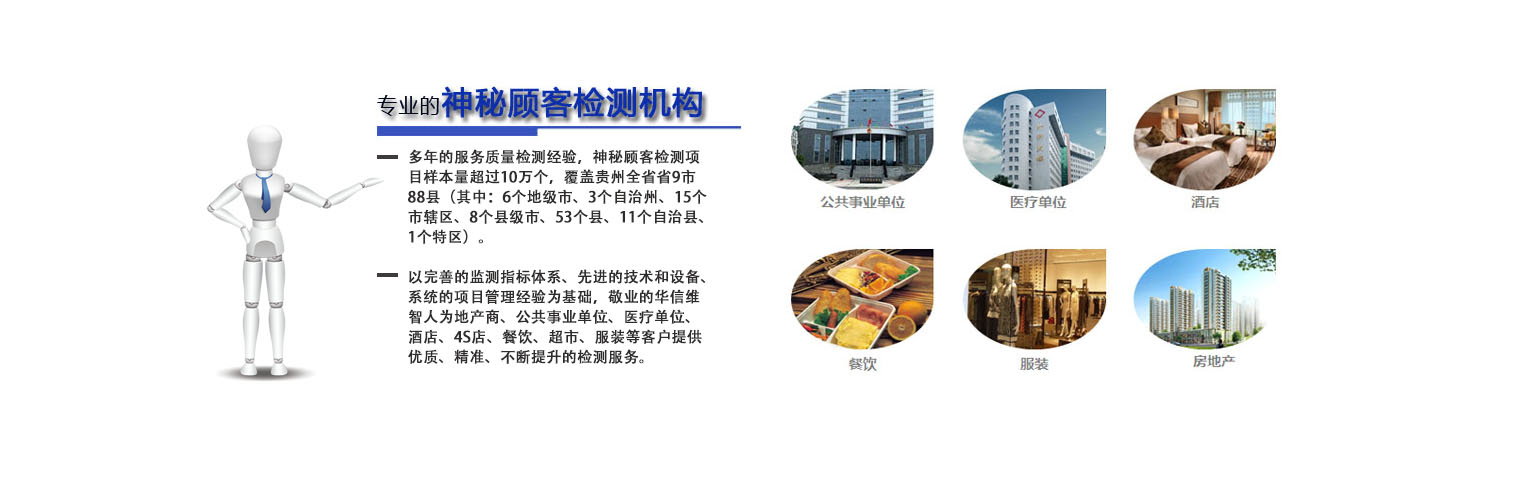

政策调整的底层逻辑折射出社会治理范式的革新。深圳推出的“育儿津贴可折算企业税收抵扣”政策,巧妙地将家庭生育成本转化为营商环境优化指标。这种创新背后是政府角色的根本转变:从管理者变为服务集成商。贵州华信维智公司深度参与的某地级市人口大数据平台项目,正是这种转变的典型例证。通过整合公安、教育、医疗等23个部门的数据流,构建出人口迁徙预测模型,帮助地方政府提前半年预判人才流动趋势,精准配置公共服务资源。

人口结构变化正在重塑商业生态。婴幼儿配方奶粉企业遭遇市场萎缩的同时,成人奶粉细分市场却以年均25%的增速爆发。这种消费市场的“移山效应”要求企业具备动态调整能力。在贵州,某本土乳企借助华信维智提供的消费者画像分析,仅用三个月就完成产品线转型,成功抢占银发经济赛道。这揭示出人口变局中的商业真理:危机永远与机遇等比存在,关键在于是否拥有穿透数据迷雾的洞察力。

对普通家庭而言,政策转向既是压力也是转机。90后夫妻张林夫妇的案例颇具代表性,面对杭州提供的“二孩家庭优先摇号”政策,他们最终选择回到贵阳发展。“算不清的经济账背后,其实是生活质量的选择题。”越来越多年轻人开始用“宜居指数”替代单纯的薪酬比较,这种价值取向的迁移正在重构城市竞争力指标体系。贵州近年着力打造的“15分钟生活圈”和山地特色康养产业,恰与这种新型人口吸引力模型高度契合。

站在历史维度观察,这场人口大流动实质是中国经济版图的再平衡过程。当东南沿海城市为留住人才不断加码福利时,中西部地区的后发优势正在显现。贵州华信维智公司深耕产业大数据分析领域七年积累的政企协同经验,恰似为这场变革量身定制的导航仪。从人才流动监测到产业配套评估,从政策模拟推演到营商环境优化,公司构建的智慧决策系统已在多个市县验证其价值——某开发区借助系统预警功能,提前布局职业教育资源,使技能人才供给匹配度提升62%。

人口政策的钟摆从未停止摆动,但真正的赢家永远是那些能在变化中捕捉本质的洞察者。当其他地区还在为抢人政策的效果焦虑时,贵州已悄然转向更高维度的竞争:通过培育产业生态的“热带雨林”,让人才自然生长、扎根、繁茂。这种发展哲学,或许正是破解人口迷局的最优解。

商务洽谈:0851-88574357

商务洽谈:0851-88574357 邮箱:wk@hxwzmr.com / wantingkong@163.com

邮箱:wk@hxwzmr.com / wantingkong@163.com 地址:贵州省贵阳市南明区花果园国际中心2号2302

地址:贵州省贵阳市南明区花果园国际中心2号2302 友情链接:

友情链接: